ある雨の日、家族と出かける途中のことです。

「よし、ワイパーゴムくらい自分で交換してみよう」と思い立ち、DIYでササッと交換した私。しかし、取り付けが甘く、走行中にゴムがズレてガタガタ…子どもたちに「パパ大丈夫!?」と驚かれるハプニングが起きました。あの瞬間、「DIYって簡単そうに見えて、実は落とし穴がいっぱいなんだ」と痛感しました。

こんにちは、現役整備士で二児のパパのじゅきたです。

この記事では、私のような小さな失敗を避けつつ、安全に楽しくDIY整備を始めるためのポイントをまとめました。

具体的には、以下の内容を解説します。

- DIY整備初心者がやりがちな失敗5選

- 工具を揃えるときの予算目安(詳細は【プロ整備士が厳選!家庭用ガレージ向け工具セット5選】の記事で紹介)

- プロに任せるべき作業の判断基準

この記事を読めば、愛車を傷めず、家族も安心して見守れるDIY整備の心得がわかります。

それではさっそく、よくある失敗から見ていきましょう。

車DIY整備初心者によくある失敗5選

① トルク不足・締めすぎ問題

ナットやボルトの締めすぎ、または締め不足は定番の失敗です。

- 締めすぎ→ネジ山を潰す、パーツが割れる

- 締め不足→走行中に緩み、重大な事故につながる恐れも

対策:トルクレンチを使おう!

メーカー指定のトルク値で締めるのが基本です。特にホイールナットや足回りは要注意です。

トルクレンチは精度が重要。なるべく大手メーカーのしっかりしたものを使用したほうが安心です。

② パーツの適合ミス

「ネットで安かったから買ったけど…付かなかった」パターン、かなり多いです。

- 年式違い・型式違いによる不適合

- 社外パーツの微妙な寸法違い

同じ車種でも年式によって異なる部品を使用していることはよくあります。

対策:部品番号(品番)を必ず確認する

車検証の「型式」「年式」「エンジン型式」などを元に、信頼できるサイトやショップで購入しましょう。

プラグやブレーキパッドなどの消耗品は共通していることが多いですが、DIYで室内パネルを新しいものに交換する時などは気を付けてください。

③ ジャッキアップの危険な使い方

- 純正パンタジャッキで足回り整備

- ウマ(リジットラック)を使わずに作業

これは本当に危険です。

パンダジャッキは砂利や土の上では絶対に作業しないでください。パンダジャッキは安定感がないので横に滑ると簡単に外れます。地面がアスファルトやコンクリートなどで固く平坦な場所で使用しましょう。

また、私たちプロ整備士は車の下にもぐって作業をする時は必ずウマ(リジットラック)を使用します。安全対策を怠ると死亡事故につながりかねません。

対策:ウマ必須、平坦な場所での作業を徹底

ウマなし作業で車が落ちてきた場合、命にかかわります。整備の基本は省略しないこと。

外さないといけない部品は外す、安全対策をすることは整備の基本です。

面倒だからと省略すると、万が一がおきた時に取返しがつきません。

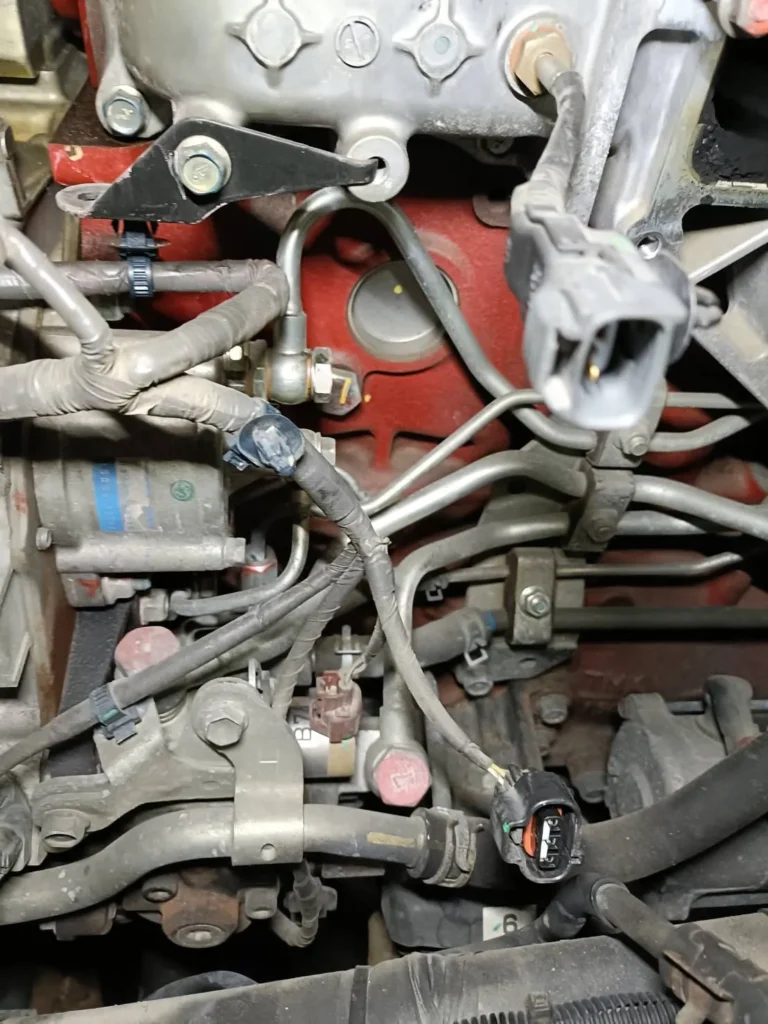

④ 電装系DIYでの配線トラブル

後付けドラレコやLED、ナビ配線で、

- ギボシ端子の圧着不足

- ヒューズ飛ばし

- バッテリー上がり

などが発生しがちです。配線加工した時はショートやギボシ端子の接触不良に注意しましょう。

私ももちろん経験があります。

ナビを取り付けたのに画面が映らない⇒アースの接点不良、ギボシ端子がしっかり差し込まれてない。

単純にバッテリのプラスとマイナスを逆に取り付け⇒ヒューズ飛ばしました。

対策:エーモンの工具やパーツを活用+バッ直の基本を学ぼう

エーモンの電工ペンチは必須です。ギボシを作ったり、配線の皮むき、配線カットととにかく便利で作業効率が上がります。

その他にエーモンの電源取り出しヒューズも非常に便利です。

後付けでドラレコやETCなどを取り付ける場合は電源をオーディオやシガーソケットから配線加工して電源を取るのですが、エーモンのヒューズ電源はヒューズを取り換えるだけで簡単に電源が取れます。

ヒューズボックス内のACCヒューズと差し替えるだけなので、DIY整備にうってつけですよ。

⑤ 「分解はできたけど戻せない」問題

バンパーや内装パネルを外したはいいけど、

「ビス余ってる…」「爪が割れた…」「順番がわからない…」

これもよくありますね。いまだに私もビスやクリップが余ります…。

対策:作業前に写真を撮る or 動画を回しながら作業する

取り外す前に写真や動画に撮っておくと、途中でわからなくなった時に確認ができておすすめです。

私も手順が多い作業や初めての作業の時は必ず写真を撮って確認しています。修理書を見ながら写真でも確認することで組み間違いやビスの余りなどが防止できます。

DIY初心者におすすめの最低限の工具リスト

車DIY初心者が失敗しやすい原因の多くは、「工具不足」や「正しい締め付けができないこと」です。

ここでは、私が現場で見てきた中でも、「これがあれば初心者の大きな失敗は防げる」と感じた最低限の工具をまとめました。

| 工具 | 用途 |

|---|---|

| ソケットレンチセット | 足回り・エンジン周りの作業に必須 |

| ラチェットハンドル | 作業効率アップ。KTCやTONEが使いやすい |

| トルクレンチ | ホイールナットや重要部位の締め付けに |

| プライヤー・ペンチ類 | 電装系、内装バラしなど多用途 |

| ドライバー(+−) | 内装、電装、外装パーツに |

| ウマ(リジットラック) | ジャッキアップ作業時の安全確保 |

| ジャッキ(フロアジャッキ推奨) | パンタ式より安定性あり |

| エーモン電工ペンチ・配線セット | 配線処理やギボシ端子の圧着に便利 |

※安物で済ませると怪我や事故につながるので、最低限は信頼できるブランドのものを。

ちなみに、上で挙げた工具を何も知らない状態から一から揃えるのってちょっと不安ですよね。

そんな方に向けて、実際に私が「DIY整備に最低限これだけあれば困らない」と感じた工具セットを別記事でまとめています。

▶【初心者向け】車のDIY整備におすすめの工具セット3選|プロ整備士が本音で解説

DIY初心者がプロに任せた方がいい作業の見極め方

「これは自分でやっていいのかな?」と迷ったときの判断基準です。

プロに任せるべき作業例

- ブレーキ周り(パッド・ローター・エア抜き)

- サスペンション交換

- サスペンション交換

- エアバッグやABS関連

- エンジン内部や駆動系の分解

上にあげた作業例は車にとって非常に重要な箇所です。

しっかりした知識や経験がなければ人の命にもかかわります。そして自分でやると思っていた以上に時間がかかる部分でもあります。

そんな時はプロに任せてください。重要な箇所の作業はそれなりに工賃はかかりますが、我々整備士が責任をもって作業させていただきます。

プロに任せる判断のポイント

- 命に関わる部位か?

- 専用工具や知識が必要か?

- 車検に関わる項目か?

- ミスしてもリカバリーできるか?

DIYは楽しいけど、「責任」もセットです。

不安があるなら、工賃を払ってプロに依頼するのも賢い選択です。最初から足回りやブレーキをいじるのはおすすめしません。

自分で出来る整備の範囲を見極めて、徐々に挑戦していきましょう。

まとめ|プロ整備士パパからのアドバイス

DIY整備は家族とのカーライフをもっと楽しくしてくれる最高の趣味です。

でも「うっかり」の積み重ねが大事故に繋がることもあります。

僕自身、子どもの前でヒヤリとした経験があるからこそ、読者のみなさんには安全第一で楽しんでほしいのです。

- 失敗しがちなポイントを押さえる

- 最低限の工具をそろえる

- 無理せずプロに任せる判断も大事

この3つを心がけて、安全で快適なDIYライフを楽しんでください!

まずは気負わずに、ワイパーやエアフィルター交換など簡単な作業から始めて少しずつ覚えていければいいと思います。

DIYで失敗しないために、最低限この道具だけは揃えてから作業しましょう。

「安く済ませたい」より「安全に終わらせる」方が、結果的に家族の安心につながります。

▶ 初心者向け:まず揃えたい道具はこちら

【初心者向け】車のDIY整備におすすめの工具セット3選|プロ整備士が本音で解説

コメント